Aktuelles

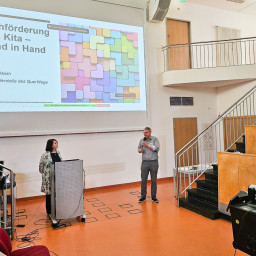

Gemeinsam stark für jedes Kind – Ein Rückblick zum Fachtag „Frühförderung und Kita – Inklusion braucht beide“

25.06.2025

Wasserspaß in Winzerla: QuerWege bei den Wasserachsenspielen 2025

12.06.2025

Herzliche Einladung der Initiative »frühGeboren« zum Gesprächsabend am 14.5.

07.05.2025

Einladung zum Gesprächsabend für Frühchen-Eltern am 12.3. zum Thema: »Geschwisterkinder«

28.02.2025

30–jähriges Dienst-Jubiläum der Kolleginnen der ersten Stunde

29.11.2024

Am 17. November ist Welt-Frühgeborenen-Tag

11.11.2024

Einladung zum Gesprächsabend 13.11.24, 19:00 – 20:30 Uhr

04.11.2024

Jubiläum der Frühförderstelle – Abendveranstaltung mit Vortrag von Markus Bach am 29.11. (mit Anmeldelink)

09.11.2023

„Eine Tür für Kommunikation öffnen“. Interview mit dem Arbeitskreis »Unterstützte Kommunikation«

25.07.2023

Unser neuer Flyer zum Download: Die Frühförderstelle auf einen Blick

23.02.2023

Gemeinsame Spielzeit – Der Spielkreis der Frühförderstelle

31.08.2021

Durch Spieltherapie Kinder stärken

26.10.2020